※所属は取材当時のものです。

法学部 法学科 卒

世界の物流は、実はその多くが海運によってまかなわれている。島国である日本の場合、貿易量(トン数ベース)の99%超が海運だ。タンカーやコンテナ船などの海運船舶、そして、そこに積み込まれる共通規格のコンテナボックスは、インフラの一部といっても過言ではない。そんな世界の必需品に、当社は新しい可能性を見出そうとしていた。サービスのラインナップに新たな主力を迎え、世界で勝つための挑戦が始まる。

開発営業部(現ファイナンス営業部門)配属。航空機を担保とした金融商品販売の営業を行う。

営業第二部(現NTT営業部門)配属。グループ企業の顧客に対して、情報通信機器やソフトウェアのリース営業を行う。

第二審査部(現審査部門)配属。ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、海外向け案件の審査業務を行う。

国際管理部門配属。船舶ファイナンスの与信リスク、担保価値の分析及び契約実務を行う。

現職。航空機・船舶ファイナンス部門配属。船舶ファイナンス営業を行う。

東海支店配属。法人企業に対してリースやファイナンスの営業を行う。

海外トレーニーとして香港を拠点とするグループ会社に勤務。事業企画や保険分野の業務を担う。

現職。国内、海外の船会社向けの船舶担保ローン、JOLの組成に従事。

海運業界を攻められないか。

少し前から、その道を模索していた。狙うは、海運に欠かせないコンテナボックスのリース。大型の運搬船なら一隻あたり数万個もの需要があり、しかもそれが毎月のようにつづく。海外ではコンテナボックス専門のリース会社が成り立っているほどだ。また、当社は航空機リースで100機以上の実績を持つが、そちらは数年前から競争がかなり激しく、「新たな道へ進むべき潮目だ。時は満ちた。」と感じていた。

2019年初頭。海外子会社も活用して、コンテナボックスリースの売り込み先を探し始めた。

ほどなく、とある海運会社の名前が挙がった。業界では知らぬもののない世界的な老舗。そこに提案できそうだという。実をいうと、その海運会社とは以前には取引があったが、もう何年も前の話であり、担当者も当然代わっている。つまりほぼ「初めまして」の状態。有利とは言いにくい。

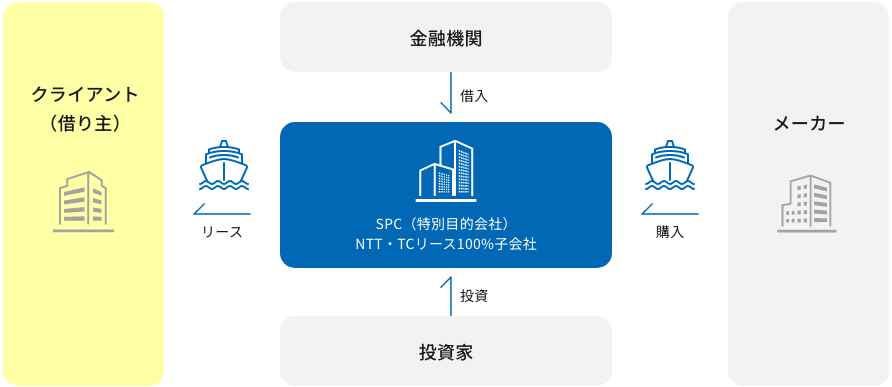

だが、当社にはある勝ち筋があった。航空分野ではこれまでに何度も繰り出してきた「エクイティ」と「ローン」の合わせ技だ。エクイティとは、かんたんにいえば株の発行による資金調達のこと。当社は特に「JOL(日本型オペレーティングリース)」という手法に定評がある。たとえば当社が、100%出資のSPC(特別目的会社)を設立する。そこに金融機関や投資家からの資金を集め、コンテナボックスを購入。海運会社へリースする。海運会社にとっては自己資金を使わずに安い金利で資金調達が可能となる。当社としても、手数料収入が得られる。

「ローン」は、導入予定のコンテナボックスを担保に資金を貸し出すこと。こちらは、ビジネスとしてのハードルがやや高い。ほかのローン会社と競うには金利をかなり低く設定しなければならず、回収リスクもある。それでもぜひ提案に含めたかったのは、「エクイティ」と「ローン」をまとめて実行できるノウハウを持つ企業はそうは多くないからだ。よくあるのは「エクイティはリース会社」「ローンは銀行」という棲み分けだが、クライアントは2つの窓口と複雑なやりとりを重ねなければならない。これがひとつにまとまれば手間は格段に減る。勝率を上げるためにも、この合わせ技を使わない手はない。

この作戦は功を奏した。競合他社に競り勝ち、当社にとって初となる「コンテナボックスを対象としたエクイティとローンのパッケージ提案」が成立した。ただ、荒波はここからだった。

パッケージでスキームを組むと、やるべきことも増える。エクイティとローンの2チーム体制が敷かれ、それぞれに弁護士がつき、チーム間のコミュニケーションや条件調整が山のように発生する。それらすべての窓口となる営業担当は、膨大な対応や判断に追われる毎日。さらに、コンテナボックス特有の難しさもあった。リース物件が多数であることや、業界特有の商習慣から、対象物件や個数の確定がなかなか進まない。社内稟議も取り直しになった。さらに、抵当権や中古市場の取引実績など、調べることも多岐に亘った。

少し遅れてチームに加わったG.H.も、いきなり嵐の中に叩き込まれた。交渉のメールがひっきりなしに飛び交い、条件交渉は一進一退を繰り返したばかりでなく、内容を詰め直して再確認をとろうとすると、「責任者が出張してしまったからわからない。5日間は帰ってこないな」とあっさり告げられるなど時間との勝負にもなり、これにも大いに頭を悩ませることになった。さらにG.H.を悩ませたのは、経験が少ない中、エクイティとローンの両方をこなさなければならない点だった。社内はもちろん、社外の弁護士や税理士など、あらゆるところから知識を吸収する。それでも足りず、通勤電車では参考となる本を読みふける。勉強と実行を同時にこなす日々。入社以来、体験したことがないほどバタバタしていた。けれど一方で、成長の充実感にも満ちていた。

プロジェクトが動き出してから、わずか2ヶ月後。最初のコンテナボックスが海運会社に引き渡された。「終わった……」。2人はようやく息をついた。正直なところ、その瞬間に大きかったのは達成感より解放感だったかもしれない。けれどすぐに、成果はさまざまな形で現れた。まず、コンテナボックスリースの受注が相次いだ。その中には今回のクライアントからのリピートも含まれている。当社の力が認められた証拠だ。実績が重なることによって、コンテナボックスリースは名実ともに当社の新しい商品メニューと呼べる存在になり、ラインナップにはますます隙がなくなった。

タフな経験によって、チームのスキルも一段と上がった。もちろん、一人ひとりにおいてもそうだ。J.H.個人にとって最大の収穫だったのは「グローバルな交渉のタフさを、改めて実感したこと」だという。「だからこそ、自分をそこに慣らすこともできた。次はもっとうまくやれるに違いない」と、涼しげに話す。そう、当社のグローバルプロジェクトは楽ではない。けれどそれは、相手にするものが大きいからだ。その分、成果も成長も大きい。ついに出港へとこぎつけたこのビジネスも、2人とともにたくましさを増しながら、育っていくはずだ。